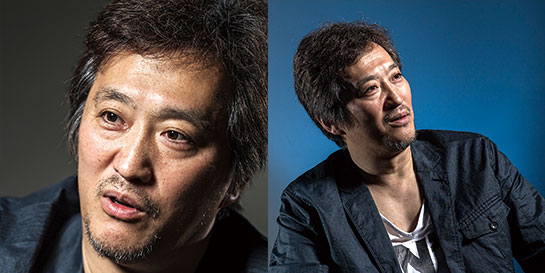

aheadのコラムで振り返る彼との12年

大鶴義丹がaheadに連載を始めたのは2006年9月(vol.41)のことだ。

当時、38歳。「いい大人が『遊び』でバイクに乗り続けることは道楽ではなく決意だと思う。そんな自分であり続けようとする洒落心とも言える。

だが、それがそこらのファッションとは絶対的に違う部分は、とても『危ない』ということだろう。だから本当に『危ない』ことにならないように才能と努力が必要とされる」 第1回目のコラム(当時のタイトルは「フルバンクで候」)でこう記し、すでにバイクに乗るということの本質を表現している。本当のバイク乗りなら、誰もが痛感していることであろう。

8年後のコラム(2014年2月号 vol.135「Rolling 40’s」)では「バイクは気持ちが良いから乗っているのではない。バイクに乗らない自分が許せないから乗っているのだ。または反対に、バイクに乗っている自分に安心できるから乗るとも言えるだろう」と書いている。

そして50歳になった今も、彼は相変わらずバイクに乗っている。

大鶴義丹はバイク乗りとして筋金入りである。16歳でバイクに出会い中古のヤマハDT200Rを手に入れ、オフロードにハマり、多摩川の土手や丹沢の林道を走り回る。クルマに寄り道もするが、ホンダCB750Fでバイクにカムバック。その後、スズキ隼(GSX1300R)を衝動買いし、改造にのめり込む。その没頭のしかたは半端ではない。ノーマルでも最高速が時速300㎞を誇る世界最速のバイクの、なんとクランクにまで手を入れていたのだ。

「20代、30代、男の行動原理は分かり易い。そこにあるのは覇権のみである。出来る出来ないに関わらず全てのモノを手に入れよう。すべてのモノを飲み込んでしまおうと悪戦苦闘する。そのためには仲間も利用するし、犠牲だって恐れない(2014年5月号 vol.138「特集・45歳からの原点回帰」)」 彼自身がかつてこう語るように、マシンの性能を極限まで突き詰めることにのめり込んだ。

ところがそんな彼が次に買ったのはスズキのバンディット1200。油冷とはいえ、ネイキッドだったのだ。それが2006年のこと。大鶴はこの頃に、当時はまだコンプリートバイクの企画制作の仕事をしていた弊誌前編集長の神尾と知り合う。「必要性が感じられないなら改造はしない方が良い。改造によって失うものも多い。それより、大事なのは整備を怠らないこととセッティング(アジャスティング)だ」 それが昔から神尾の一貫した考え方で、神尾のこういう考え方に多少なりとも影響を受けたという。彼はこのバンディットでサーキット走行に勤しむようになる。

本人の見解はいざ知らず、この辺りが彼にとって一つのターニングポイントで、大鶴の思考は外ではなく、もっと自分の内側に向かって行った。そんなふうに思える。

そしてさらに大きな意味を持つこととなったのが彼の監督作品、映画「キリン」だ。原作者の東本昌平と言えば、バイク乗りにとってはカリスマ的存在である。その彼の作品を映画化するのは相当に大きな挑戦であり、リスクであったはずだ。批判は覚悟の上、であったろう。

しかし結果として、この作品は世のバイク乗りに受け入れられ、この作品によって、彼はバイク乗りの中に一つの確固たるポジションを築いた。映画のサブタイトル、「POINT OF NO RETURN」はそのまま彼の覚悟を示すもののように思われた。

そして今、大鶴はまたオフロードバイクで遊んでいる。本人曰く「理由などない。ある日目が覚めたら、居ても立ってもいられなくなったのである」 これこそ彼の原点回帰であろう。オフロードとは「冒険」ということと無縁ではない。

先日、編集部を訪れた大鶴はこう言った。「オフロードはね、はったりが効かないんですよ。どんなにバイクがよくったって、その人の技量が一発で出る。そういう仲間と遊んでるのが楽しいんです」

相変わらず、筋金入りのバイク乗りであることは変わらないが、50歳になり、彼も少しずつ変化していることを感じる。これまでのようにどこかに向かって突き進むというよりは、今のこの状態を維持しようとしている、といえばよいだろうか。本当にバイクを楽しもう、そんなマインドになっているように思える。

インカムを使ってツーリングに行くなど以前の彼なら考えられなかったが、前々号(2018年3月号 vol.184)のコラムでは「バイクは己との対峙であり、それをペチャクチャ話しながらなどとは、笑止千万というような孤高の精神を持っている方もいるかもしれない。(でも)もうそういうのは面倒になってしまい、とにかく楽しいことだけを貪欲に追求していきたいと思っている」と記している。

12年に渡る彼との付き合いの中で思うのは、彼はやはり文学者である、ということだ。若さで突っ走る時には極限まで突っ走り、反発すべき時には反発し、受け入れるべきことを受け入れて、常に自分の人生の物語を描いている。

50代。これが数十年前ならそろそろ現役を引退、そんな年齢であったろう。しかし今は、そう簡単には引退などさせてはもらえない。生涯現役を強いられる時代なのである。

「50代、どうしますか?」 そう問いかけると、「いやぁ、難しい時代ですからね。いかに生き残るか、ですよ」 彼はちょっと笑って、冗談めかしてそう言った。

大鶴義丹の50代。彼がどんなストーリーを描いていくかはまだ分からないが、これからもバイクが大きな位置を占めることは間違いないだろう。