カッコイイとは、宗教的な要素があるように思える。

自分が信じるカッコイイを貫けば、どこかで幸福になれると信じているからだ。特に男性はカッコイイと信じた物や事に没頭すると、時に危険を冒し散財もする。

しかしカッコイイは、年齢や時代、さらに世代やその人の趣味によって大きく異なってくる。また自分がカッコイイと信じていることも、他人から見ればカッコ悪く見えることがある。

カッコイイクルマ、カッコイイバイク、カッコイイ生き方とは何なのか。過去のaheadの記事から改めてカッコイイを考えてみたい。

「かっこよくなりたい」。こうして改めて文章に起こすと少し照れくさい気もするが、これは男として誰もが考えることだと思う。今から20数年前のバブルの頃にもそれは変わらなかったようだ。男はかっこよくなれると信じて長期ローンを組んででもクルマやバイクを買っていたらしい。そんなことが当たり前の時代であったと聞いている。

だが、今は違う。バイトで稼いだお金を全てつぎ込んで維持費やパーツ代にあてている友人もいるが、僕のまわりで自分のクルマを所持している人は2人しかいない。バイクだって自分を含めても片手で数えるぐらいの人しか乗っている人はいない。僕自身かっこいいと思ってバイクに乗っていても、不思議なことに「かっこいいね~」と言われることより、心配そうな顔で「危なくないの?」と聞かれることが多いのが現状だ。実際、今はクルマの免許も「免許を持ってない男は男じゃない」という雰囲気は感じられない。男友達の中で免許を持っていない人もいるが、それについて「男のくせにかっこ悪い…」なんて言う女の子も見たことがない。もちろん「男としてクルマの運転ぐらいできたほうがいい」という意見があるかもしれないが、今は男女関係なく無理をしない時代になったのだと思う。

このことからも分かるように、「かっこいい」や「かっこ悪い」は時代と共に変化していくものなのかもしれない。パソコンやスマートフォンが普及したおかげで僕たちは毎日大量の情報を得ることができ、色々な「かっこいい」が存在していることを知っている。しかしその結果、特定のものを「かっこいい」と思うことや、反対に「かっこ悪い」と思うことも少なくなってきている気がする。インターネットがなかった時代は今よりアクティブに自分から動いていかないと自分が「かっこいい」と信じるものに近づくことができなかった。いい意味で情報や選択肢が少なかったため、がむしゃらになれたのだと思う。しかし今は情報社会であり、気になることがあればインターネットから何百の画像と共に情報を得ることができる。一見すると現在の方が「かっこいい」に近づきやすくなったと思えるが、情報を調べて満足してしまうことが多い。「かっこいい」に憧れている熱くなった気持ちがそこでストップしてしまうのだ。例えばレースに出ようと思ったとする。しかし集まってくる情報は楽しいものだけではない。レースに掛かる費用などの金銭的問題、色々な動画サイトに載っているプロやアマチュアのレースの動画を見て「ここまで走れないとレースには出られないのか…」と熱くなった気持ちを冷ます現実を自分で経験するより先に知ってしまうのだ。すなわち「かっこいい」に情報が入りこんでくると、人間には諦めの気持ちが出てきてしまうのではないだろうか。

今も昔も若者にお金がなかったことは同じだろうし、特別、今の若い世代の人たちが諦めが早くなったわけではないと思う。しかし日々押し寄せる情報の波に加え、来年に迫った就活や先行きの見えない将来への不安が追い討ちを掛け、自分の「かっこいい」と思うものへの気持ちを抑えてしまっている気がするのだ。

だからこそ好きなものに夢中になれたかつての若者や、時代に逆行しながらも好きなことを追求しつづける友人達の姿には羨ましさを覚えながらも、素直になれない自分にはがゆさも感じている。

岡崎心太朗/Shintaro Okazaki

©あfろ・芳文社/野外活動委員会

昔はなにも考えずに思っていた。カッコいいクルマに乗りたいと。カウンタックにポルシェにフェラーリBBにロータスヨーロッパ!。どれも単純にカッコいいし、みんなが欲しがるものが欲しかった。カッコいいものと一 緒にいれば、自分もカッコよくなれると漠然と信じていた。クラスイチの可愛い子と付き合いたいようなものだ。純粋に仲良くしたいし、やっぱり自慢したい。ある意味トムソーヤ的ヒーロー願望。それが男の基本的価値観だという気がする。だが年を重ねるごとに本当はそうでないことがわかってくる。

ボンボンのフェラーリはやっぱりカッコ良くない。野球選手のゴテゴテメルセデスもイマイチだし、ファッション雑誌に出てくるブランドカーもピンとこない。ヒストリックカーが似合う芸能人も実は少ない。

だが、ボクシングの世界チャンピオンが試合後に腫れた顔で跨がるランボルギーニにはメチャクチャシビれるし、NBA選手が乗る30インチホイールハマーは妙にしっくりくる。もっと言うとアイルトン・セナが乗っていたホンダのバイクやNSXは超カッコ良かった!

カッコいいのはクルマじゃない。乗る人であり、その人の生き様であり勇気だ。クルマだけでは生み出せない、人と織りなすオーラやドラマを僕らは見たいのである。

例えば70年代、ロンドンでゴールドのロールスロイスコーニッシュに乗ってるジョン・レノンを見かけたら興奮しないですか? 六本木で、ポルシェ959から降りてきたビートたけしを見たら自慢したくなりませんか? そこには似合う似合わないを越えた必然があり、彼らだけにしか出せない説得力がある。

だが、残念なことに僕らはとっくに気付いている。自分たちがイチローにもヴァレンティーノ・ロッシにもスティーブ・ジョブズにもなれないことを。それどころか日々の生活で精一杯。それは残酷というか冷静な話で、日々、僕らは自分のダメさ加減に半ば諦めかけている。

とはいえ捨てたものでもない。ときおり僕らは素早く最適な道具を選び出す大工のハイエースに職人の美意識を感じ、ベテラン釣り師のグチャグチャジムニーに 趣味への愛を感じ、ボロボロになりつつも父子で乗り続けているランクル60に使い込んだ道具のカッコ良さを見いだす。結局、僕らが見たいのは人がクルマを通して語る人生のぬくもりなのだ。

語る資格があるのは成功者だけじゃない。失敗もありだし、苦労もあり。カローラに乗り続けるお母さんの生き様に泣き、スバルに乗り続けるクルマバカを笑うのもいい。

とあるバレエダンサーが言ってたが、彼は確かイギリスでフェラーリを買い、「大切にし過ぎてしまったこと」を後悔していた。「俺はフェラーリに負けた」のだと。逆に今は東京で最新モデルでリベンジしていると笑った。カッコいいと思った。

クルマは時に人生の起承転結に大きく関わり、驚くほど喜怒哀楽を映し出す。

昔ほどいいクルマやスーパーカーに憧れなくなった。それは若い頃ほど焼肉が好きでなくなり、魚やネギやミョウガが美味しく感じるようなものだ。味覚が変わり、ちょっとした苦み、焦げすら楽しめるようになる。

異性に対してもそうだ。若くてキレイな子も確かにいいが、それだけで無教養だとガッカリする。だったら40代前後で情があって楽しいお姉さんのがいい。老いや諦めもあるかもしれないが、自分の嗜好の広がりでもある。

いつまでも若い子を追いかけ続ける同世代は確かにいるし、焼肉もたまに食べるとおいしい。人それぞれだし、好きにやればいい。

ただこれだけは分かって欲しいのだ。カッコいいクルマに乗れば、カッコよくなれるんじゃない。カッコよい生き方をしている人が、カッコよくクルマに乗る時、初めてクルマがカッコ良く見えるということを。その人がいかに人生を楽しみ、いかにクルマを使いこなしているか。感動はモノだけでは生まれない。クルマはしょせん道具であり、バイプレーヤーなのだ。ゴールではなく、過程なのだ。しかも乗る人の美学どころか願望も時に映し出す。

そのことだけは忘れたくないと僕はいつも思っている。

Photo:STUDIO GHIBLI

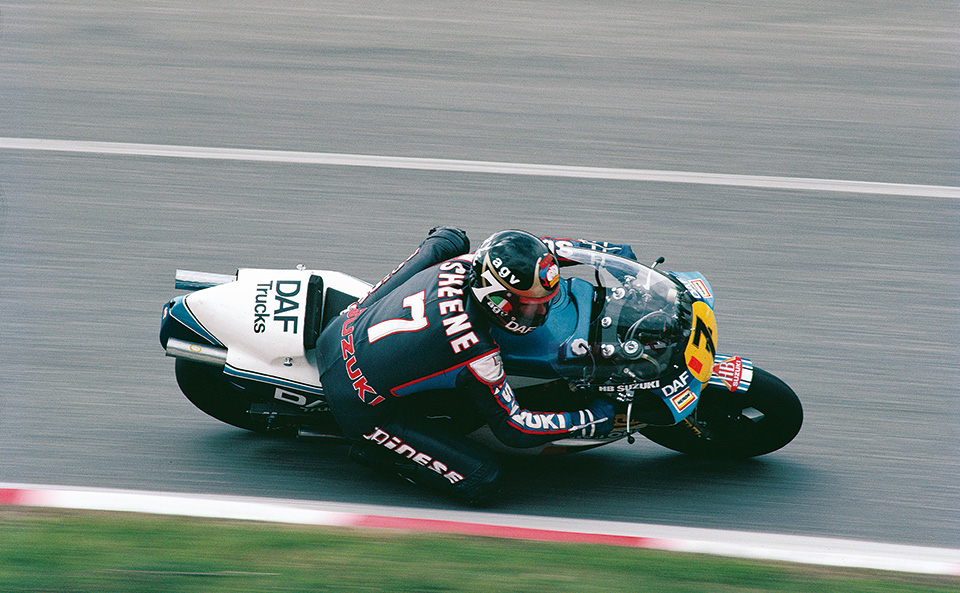

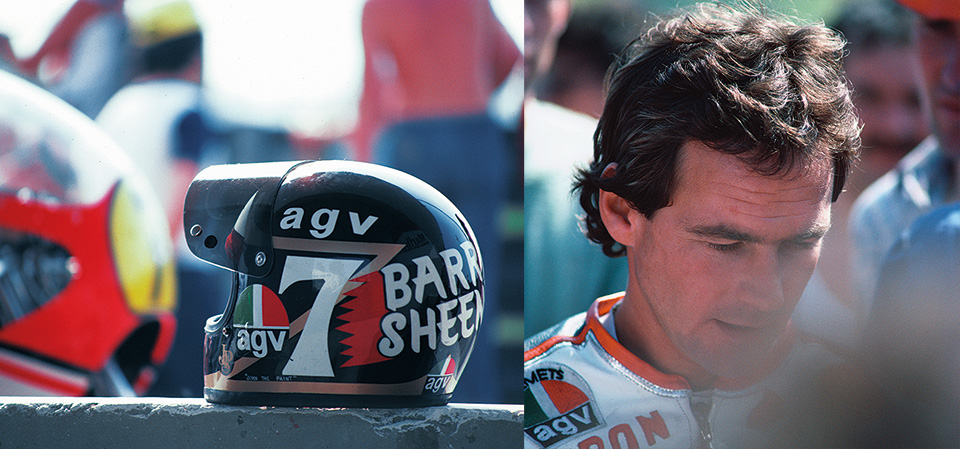

1983年の今くらいの季節だった。茅ヶ崎のガレージ湘南でジンプライズのウエストバッグを買ったときにもらったスズキのカレンダーに、バリー・シーンのページがあった。

ワークスカラーとは異なる青と白に塗られたRGBに乗るバリー・シーンは、他のライダーよりも洗練された雰囲気が感じられたことを覚えている。その頃は、世界GPのテレビ中継どころかビデオも普及して無かったので、バリー・シーンがどういうライダーなのかをよく知らなかった。後になって英国王室から大英帝国勲章を授与されたイギリスの英雄で、’70年代後半にケニー・ロバーツとバトルを繰り広げていたことを知った。しかしそれよりも興味深かったのは彼の生き方だ。

当時、前年のチャンピオンのゼッケンは1番にする決まりがあったのだが、彼はチャンピオンを獲得した翌年も気に入っていた7番を使い続けた。また子供のころ被っていたヘルメットにドナルドダックが描かれていたことにも拘り、ヘルメットメーカーのロゴマークが入る部分にドナルドダックを描き続けている。さらに表彰台でタバコを燻らせるばかりか、担架で運ばれるときでさえタバコに火を点けた。納得できなければチームを介さず直接オフィシャルと言い争い、所属するメーカーの悪口をテレビカメラの前で躊躇なく喋るなど常に物議を醸した。彼はいかなる場面でも自分のスタイルを貫き通したという。

こうしたエピソードを連ねると自分勝手でアウトローな輩に思えるが、彼は決して低俗な人間ではない。二輪レースの地位を向上させるためにエンターテイナーとしてどうあるべきかを考えて行動していたのだ。’76年のF1チャンピオンであるジェームス・ハントや元ビートルズのジョージ・ハリスンと親交を深め、マスコミの前ではウイットに富んだジョークを連発、7ヵ国語を使い分けるインテリジェンスを持ち、分け隔てなくあらゆる国のライダーとコミュニケーションをとった。そして選手生命が脅かされる瀕死の重傷を負っても、短期間で一線に返り咲くといった作り話のようなドラマを二度も演じている。

彼がこの世を去って早くも12年が過ぎた。しかし今もバリー・シーンは自分の中で特別な存在のままだ。それはグランプリライダーとして以上に、ひとりの人間として魅力的で、男として憧れる要素が多いからに他ならない。インターネットで何もかもが晒し出されて揚げ足をとられる現代、バリー・シーンのような本物のスターが生きていくには難しい時代になってしまったように思う。

ルールは規則に準ずるので守らなければ罰則を課せられる。マナーは規則の範疇ではないので罰則はない。

ルールは基本的に社会によって定められるが、マナーの規範は自分の中にある。ルールは明文化されたものであるのに対して、マナーは個人の価値観に委ねられる。

しかしルールに定められていない責任もある。そして人によって異なるマナーは、その人の品格を映し出すことがある。

神尾スマートフォンやパソコンの販売店などが代表的だけど、いつの頃からか「多分、そうだと思います」とか、「ウチじゃなくて〇〇へ行って下さい」という不誠実な言葉を聞くことが多くなった。それが今どんどん広がって、責任の所在が明確じゃないままなんとなく物事が進み、最後まで仕事をまっとうしない場面が増えている。会社や社会のシステムが複雑になったとはいえ、ひと昔前は許されなかった対応が平気でまかり通る時代になった。皆リスクを回避することばかり意識している。

伊丹責任を放棄するだけではなく、それを誰かに転嫁するような物言いに直面することが増えましたね。実際それに対して怒りを覚え、説教じみたことを言う機会がここ数年で飛躍的に多くなりました。自分がある程度年齢を重ねたこともありますが、年上よりも年下、ベテランよりも若手と相対する場面が増えて、そういう人達の仕事に対する意識の希薄さに愕然とさせられることが度々あります。

神尾年齢や世代的なこともあるだろうけど、世の中全体のレベルが下がってきている感じがする。例えば、仕事のメールの返信をしない、留守電を入れても電話を折り返してこないなんていうことが当たり前のようになった。立場や責任がある人であってもお金をもらってる意識が弱くなっている。「忙しい」が理由として通じてしまう時代なのだろう。また、SNSの普及が影響しているのか、仕事とプライベートの分別がつかない人が増えてきた。

伊丹いろいろなことが友達感覚になっているように思います。仕事のやりとりをしているメールなのに、平気で(笑)とか(汗)とか使われることも珍しくなく、それまで何度か一緒に仕事をしてきた間柄ならまだしも、会ったこともない人ですらそう。

神尾妙に慣れ慣れしかったり、逆に目があっても挨拶ができなかったり、人と人の距離感がひと昔前とは随分と変わってきている。編集部の学生アルバイトの話だけど、会社に掛かってきた電話の応対が、「はい、〇〇さんならいますよ、代わりますか」といった感じで全くなってなかった。けれどそれには理由があって、物心がついた時には携帯電話があったので固定電話に出たことがないと言うんだ。見ず知らずの人と対話する必要がなかったらしい。そういうことを含めて、本来10代のうちに通過しているようなことを社会に出た20代で学び、20代で知っておくべきことを30代でようやく経験する。そんな風に世の中全体の成長速度が遅くなっている気がする。また親子の関係も友達感覚になってしまった。男の子にとって父親は人生の道標であり、目標だったはず。社会に出たら父親の位置までいかなければと無意識のうちに生き方の基準にしていたように思う。お互いに窮屈な関係だったかもしれないけれど、どこかに信頼し合っている安心感があった。しかし現代はそれが希薄に見える。

伊丹多分それは今に始まったことではないのでしょうが、少なくとも僕ら世代までは父親に対してどこか緊張感がありましたし、外に出たら出たで面と向かって怒ってくれる、口うるさい上の世代がいた。では、今の僕がその立場に取って代われるかと言えば、スルーしたり、我慢してしまっていることも多い。なぜなら、上の世代から受けてきたやり方で同じようにプレッシャーをかけると簡単にツブれてしまうから。それがちょっと怖い。

神尾どの世代もコンサバになって、互いに距離を保ちながら生きていく世の中になったから。経済的な先行きが不透明なことも無関係ではないように思う。特に仕事に関しては、マニュアルの域を出ず、そこから一歩踏み込んで考えたり、人の気持ちを汲もうとするところまでは至らない。そもそも仕事というよりも、大半の人が作業するだけで終わってしまっている。本来は、その仕事をする意味を考え、理解して初めて仕事の意義が生まれるのに、それを意識的なのか、無意識なのか、多くの人が避けようとする。

伊丹雑誌作りの現場もそうで、クルマやバイクを準備して、カメラマンとライターのスケジュールを抑えるまでが編集の仕事だと思っている人がすごく多い。それはまさにただの作業であって、テーマを考えて、それに見合うロケーションを探して、撮りたいモノ、伝えたいコトをカメラマンとライターに相談し、コミュニケーションを図りながら練り上げる。それが仕事であり、編集者の醍醐味じゃないですか。なのに「とりあえずひと通り撮っておいてください」とか「新車紹介ですから適当に」みたいな発注が当たり前になっているんですよね。今、雑誌が売れなくなっているのだとすれば、それは我々も含めた作り手側の熱量の問題だと思います。

神尾よく言われる調理人と料理人の違いだ。調理人は用意された素材を決められた手順と時間で調理して、その名の通り、メニュー通りに作業すればいいのだけど、料理人は素材選びから始まり、それを元にメニューを考えて料理を創り出すことをいう例え。だから、仕事に向き合う時は、自分がやっていることは料理になっているのか、マニュアルや作業だけになっていないかって常に自問自答を繰り返さなきゃいけない。

伊丹そういう意味では、2輪専門誌は特に根が深い気がします。調理にしろ、料理にしろ、それを振る舞う相手が読者というお客なら問題ないものの、現実的にはその多くがメーカーやショップになっています。要するに、広告出稿という形でお金を出してくれるクライアントのための記事作りを仕事だと勘違いし、商品を「褒める」ことでそれを維持、あわよくば追加してもらうための手段に一生懸命になっているという意味です。そこにはジャーナリズムのカケラも読者に対する責任もなにもなく、子飼いの犬としてエサ欲しさに鳴いてまわっているだけ。そういうヒドい状態の媒体がいくつもあります。

神尾だからといって好き勝手なことを言ってやっていけるわけじゃない。そういう社会の難しい場面での振る舞いや選ぶ言葉にその人の品格が出る。SNSを通して見える人間性はその好例。良い意味で意外な一面を知ることもあれば、不遜な態度が垣間見れて信用や仕事を失う人もいる。ソーシャルメディアは内面的な部分が思わぬカタチで出るだけに、立場とか羞恥心を常に意識しておく必要がある。そもそも文章を書くというのは自分の考えを人様に向けて発信するのだから、それだけで恥ずかしいことだと考えるくらい慎重でなければいけない。

伊丹そう言われると僕のようなライターは毎回誌面で恥をさらしていることになるわけですが。ただ、それなりの年月を費やしてきてわかったことは、ずっとバイクに乗ってきたことと、それを文章で表現してきたことの積み重ねが心の拠りどころになっているのは確かですね。昔のライディングを見るとイケていない気持ちになりますし、数年前の文章を読み返すとそれこそ「なんて恥さらしなことを書いていたんだろう」とガッカリします。ただ、そう感じるということは、今はその頃より少し成長していると言っていいのかもしれません。だから3年後か5年後に、今回のこの原稿を恥ずかしいと思えるならそれもまた成長の証だし、未来の自分がどんな文章を書けるようになっているのかを知りたい。だから多少恥をさらしながらでも書き続けるのも悪くないかなと。なんでもいいと思うんです。自分の軸になるものやベースになるものを見つけてやり続けてみる。好き嫌いとか向き不向きも関係なく、なんでもいいから続けていると何者かになれているんじゃないかと、そう思います。

神尾お寺の修行僧が毎日、御堂を掃除して仏像を磨くのは汚れを落とすためにやっているのではなく、自分の心を磨いているのだと聞いたことがある。無駄とか効率が悪いとか、そういう雑念に気を取られず、掃除を通して自分を心を鍛えるということらしい。先の話と矛盾しているようだけど、作業を繰り返すことで学ぶということなのだろう。しかし、それを漫然とやるのと、意識を持ってやるのとでは気持ちの在り様が違ってくると言う意味では同じだ。

伊丹意志や意識ってとても大切で、僕は「意志」を「念じる」に、「意識」を「心配」に置き換えて考えるようにしています。「念じる」って、「今の心」と書きますよね。つまり、自分が目指すものやこうなりたいっていう願望を常に心に持てているかという自問です。心が空っぽだと生きがいを感じられないと思うんです。「心配」はそのままの意味で、いかに「心を配るか」ということ。一般的には「心を痛める」という意味合いで使われますが、本来は相手の思いを汲み取ることであったり、自分の様を見つめるための心構えのことです。それを忘れなければ、自分の言葉や振る舞いに責任が出て、自然と品格が伴ってくるのではないでしょうか。

「クルマやバイクのカッコイイを考える」の続きは本誌で

20歳の岡崎心太朗が考えるカッコイイを求めない世代 岡崎心太朗

カッコイイクルマは乗り手によって作られる 小沢コージ

ライディング アティテュード~「人と違う」は野暮な選択 伊丹孝裕

岡崎宏司のクルマ美学~個人の価値観を貫くダンディズム まるも亜希子

バリー・シーンのいた時代 神尾 成

オールドスクールでいこう 山下 剛

責任と品格 仕事の品格と存在意義 伊丹孝裕 vs 神尾 成